상세 컨텐츠

본문

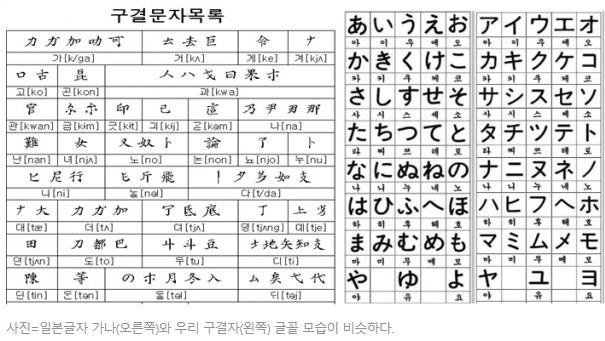

제왕운기(帝王韻記)에서는 이서(吏書)라 하였고 대명률직해(大明律直解)에서는 이도(吏道), 훈민정음의 정인지(鄭麟趾) 서문과 세종실록에서는 이두라고 불렀다. 이후에는 문헌에 따라 이도(吏刀, 선조실록), 이두(吏頭, 儒胥必知), 이토(吏吐, 儒胥必知), 이찰(吏札, 東國輿地勝覽), 이문(吏文, 典律通補)라는 이름으로 불렀다. 이 가운데 가장 널리 쓰여온 것이 현재 우리가 쓰고 있는 이두(吏讀)이다. 이 말은 글자만이 다를 뿐 吏道 吏刀 吏頭 吏吐와 같은 말이다. 이(吏)는 서리(胥吏)의 吏와 같은 뜻임이 분명하지만 讀 道 刀 頭 吐는 국어의 어떤 말을 글자만 달리해서 표기한 것이라는 사실만이 분명할 뿐이고 그 어원은 분명하지가 않다. 이두(吏讀)는 한자에 의한 한국어 표기법의 한 가지이다. 신라시대부터 시작하여 19세기 말까지 사용되었다. 광의의 이두는 구결, 향찰 등을 포함하여 한자를 빌려 이뤄진 한국어 표기법 전체를 가리킨다. 협의의 이두는 이두문에 나타나는 한국어의 한자 표기를 이른다. 이두문이란 이서(吏胥)들이 행정 문서를 작성할 때 주로 사용한 한자 표기의 산문이다. 같은 문체로 쓰인 민간에서 사용한 글도 이두문이라고 부른다. 여기서는 협의의 이두에 관해 언급한다. 문헌 자료에는 신라의 설총이 이두를 만들었다는 기록이 있지만 신라 진평왕 때의 서동요나 진흥왕의 순수비문에 쓰였기에 설총이 스스로 창작하여 만든 것이 아니고 여러가지 관련 자료를 수집하여 모아서 정리하고 하나의 체계로 완성을 한 것으로 보인다. 일찍이 5세기부터 고구려에서는 한문을 한국어 어순으로 재배치하거나 之자를 문장의 종결어미로 사용했다. 고구려와 백제에서는 6세기 말 이후 차자 이두 표기법이 정체되거나 또는 발하지 못하였고 신라에서는 6세기 말부터 7세기로 접어들면서 표기법상의 큰 발전을 이루었다. 이두문에서는 명사, 동사 어간 등 단어의 실질적 부분에서 주로 한자어가 사용되고 조사(助詞)나 어미(語尾) 등 문법적 부분에서 주로 이두가 사용되었다. 명사, 동사 부분에서 이두가 사용되는 경우도 있다. 한반도에서는 한자를 도입한 이후에 한동안은 한문을 그대로 사용한 것으로 보이는데 그 이후 한국어 어순에 맞춰 글을 쓴 서기체(誓記體)와 같은 의사한문(擬似漢文)을 사용하게 되었다. 이두는 이와 같이 한국어 어순으로 쓰인 의사한문에 문법적 요소가 더 보완되어 성립된 것으로 추정된다. 이두는 한자의 음(音)과 훈(訓)을 이용하여 한국어를 표기하는데 한자 독법은 옛날부터 있는 관습적인 독법이 내려와 있다. 구결(口訣)의 토(吐)와 같은 어원으로 구두(句讀)의 두(讀)가 변한 것으로 추측되고 있다. 이렇듯이 이두는 서리들이 쓰는 이두문(吏讀文)의 토라는 뜻이 된다. 실제로는 조사와 어미를 나타내는 토가 중심이 되지만 그 밖에도 체언, 용언, 부사는 이두문에 쓰이는 우리말의 보조어라고 볼 수 있다. 이두를 이두문에 쓰이는 국어의 보조어라고 하면 이것은 협의의 이두 개념이다. 조선 초기에서부터 차자 표기 일체를 가리켜 이두라고 불렀다. 당시에는 이두와 구결(토)을 제외하고는 차자 표기를 가리키는 명칭이 세분되어 있지 않았다. 20세기 초의 학자들은 향가(鄕歌)를 표기한 표기법도 이두라고 불렀고 향가를 이두문학이라고 부르기도 했다. 이 개념이 학자에 따라서는 현재까지도 사용되고 있어서 광의(廣意)의 이두라고 부른다. 그러나 균여전(均如傳)에서 향가와 같은 완전한 우리말의 문장을 향찰(鄕札)이라 불렀던 사실이 밝혀지면서 향찰과 이두를 구별하여 사용하게 되었다. 향찰과 이두는 문체, 용도, 표기법에 있어서 차이가 있다. 광의의 이두에 포함되는 것은 향찰 이외에도 구결이 있으나 이 역시 협의의 이두와는 구별된다. 이두가 쓰인 글은 중국 문자 한문을 수정하여 쓰기도 했는데 구결은 한문을 그대로 두고 한문의 독해에 도움을 주기 위하여 토만 붙이기도 했다. 이두 계통의 명칭으로 가장 오래 된 것은 제왕운기 중의 이서(吏書)이다. 이 명칭은 사회적으로 서리 계층이 형성되면서 생겨났다고 보여진다. 정리해서 말하자면 자료상으로 보면 이두문체는 이미 삼국시대에 발달하기 시작하여 통일신라시대에는 성립되어 19세기 말까지 계승되어왔고 향찰은 통일신라시대에 발달되어 사용되었다. 이두문은 한문의 문법과 국어의 문법이 혼합된 문체로서 때로는 한문문법이 좀 더 강하게 나타나기도 하고 때로는 국어문법이 강하게 나타나기도 하여 그 정도가 일정하지 않다. 이두문체의 이러한 특성은 그것이 기원적으로 문서체(文書體)에서 발달하였다. 문서 작성은 일반적으로 종이에 기록하였지만 종이가 대중화되기 이전부터 나무로 만든 목간(木簡)에 붓으로 먹물로서 글씨를 기록하여 이어졌다. 이두 문자는 일본 언어 히라가나 문자 형성 발전에 영향을 주었다.

*본인 작성, NAVER 지식백과 한국민족문화대백과 한국학중앙연구원, 위키백과, 인터넷판 자연치유신문 2019년 01월 01일자 신문 기사 (https://www.swritingworks.com/news/articleView.html?idxno=701) 참고.

'다양한 해석과 탐구 평가' 카테고리의 다른 글

| 세상의 변화 역할 리더의 반란 (0) | 2025.01.14 |

|---|---|

| 반란 또 다른 목적 충돌 반란 (0) | 2025.01.06 |

| 침략 방어 그리고 반격 반란 (0) | 2024.10.17 |

| 중국 메이드 인 차이나 2 (0) | 2024.10.16 |

| 이름 앞에 붙는 성씨의 유래 (0) | 2024.10.11 |